このコラムでは、離婚後に親権者変更がいかなる場合に成功するか、その事例について解説をしています。前提として、そもそもどのようなケースで親権者変更が求められているかも説明をしています。親権者変更の問題で最善の解決を実現したい方はぜひ一読下さい。

1 離婚と親権者について

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚の際に親権者を定める必要があります。

この点、協議離婚であれば離婚届けに親権者の記載欄があります。調停離婚であれば、調停合意に際して親権者をいずれとするかをお互いで決め、調停調書にその旨の記載がなされます。

裁判離婚であれば和解の際には和解調書に、判決であれば判決文にて親権者の指定がなされます。

このように、離婚の際にはいずれの方法を採用するにしても子供の親権者の指定が必須であり、父母のいずれかしか親権者に指定ができません。

2 親権者の変更を求めるケースとは

以上のようにして定められた子供の親権者について、離婚後にこれを変更したいと考えるケースが少なくありません。

多くは親権者にならなかった父母の一方から、親権者となった側を相手として申し立てられます。

しかし、時には親権者になったものの、親権を手放したいと考える父母の一方から、親権者にならなかった側を相手にした申し立てのケースもあります。

いずれのケースにしても、そもそも親権者の変更申し立ての件数自体はさほど多くはありません。それゆえ、自分の場合には親権者変更が成功するのかどうかや、どの弁護士に相談をしたら良いのか迷うケースも多いようです。

3 夫か妻のいずれから親権変更を求めることが多いか

また、父母のうちのいずれから親権者変更の申し立てがなされることが多いかですが、傾向的には男性側、すなわち元夫からの申し立てが大半のようです。

要するに、親権者を女性側、すなわち元妻に譲ったものの、後にその親権行使の状況、監護の状況に照らし、納得ができないとして元夫から親権者変更を申し立てるパターンです。

どうしてこのようなパターンが多いかについては一概には言い切れませんが、親権者は妻がとることが多いという価値判断がまだまだ根強く、夫としてもそのような観点から止む無く親権を譲ったものの、離婚後の妻側の生活実態や態度、監護状況や子どもの福祉の観点から、やはり妻に親権を任せることはできない、納得できないと考えるに至るケースが多いように思われます。

そのため、当事務所への親権者変更のご相談やご依頼も、多くは元夫側からとなっております。また、以下でご紹介するいくつかの親権者変更に成功した事例でも、元夫からの申し立てのケースや、元夫に親権者の変更を認めたケースが散見されます。

以上を前提に、以下、親権者の変更が実現した事例と実現しなかった事例について順番に説明をします。

なお、親権者の変更の調停手続きの実際の流れについては別のページに詳細に解説をしていますのでそちらもご参照ください。

4 親権者の変更が実現した事例について(当事務所担当の事案)

⑴元妻に対して親権者変更を求め、元夫が親権者になった事例

【親権者】 元妻

【結論】 元夫へ親権者を変更

【事案の概要】

離婚時、元妻を子の親権者としたが、その後、数年たった後に親権者変更の申立てを行い、元夫において子の親権を獲得した事例

【弁護士による解説】

親権は妻が取得していましたが、その後、子の意向によって夫と子が同居を始めたことから、親権者変更の申立てを行いました。

結果として、現在の監護状況を尊重する形で、審判にて親権者変更が認められました。併せて、養育費についても、夫が子を養育していることを前提に決定されることになりました。

⑵元妻への親権者変更を求め、元妻が親権者になった事例

【親権者】 元夫

【結論】 元妻へ親権者を変更

【事案の概要】

婚姻の際に、元妻の連れ子と養子縁組をしたが、離婚に際しては元夫が子らの親権者となったものの、離婚してから数年後に元妻への親権変更を求め、実現した事例

【弁護士による解説】

親権者の変更は、自らが親権者になることを求めて申し立てられることが大半です。

しかし、時には自らが親権者であるところ、相手方に親権を引き取って欲しいとして申し立てられるケースもあります。これは、離婚の際に親権を引き受けたものの、その後の生活状況などに照らし、やはり相手方に委ねた方が子のためになるとの観点によるものです。

本件ではそもそも元妻の連れ子の親権者を引き受けた事例であり、遡って考えると離婚の際に離縁をしておくべき事案でした。

ところが、当事者間の複雑な人間関係等の中、とにかく離婚を優先し、離縁はせずにかつ親権者を元夫が引き受ける条件での離婚となったのです。

その後、お互いの生活環境の変化や子らの成長に応じた福祉の観点から親権者を変更する調停の申し立てにいたりました。

当初、元妻は親権者変更に対して消極的でしたが、最終的には弁護士及び裁判所、調停委員等の介入によりこれに応じてもらうことになりました。

5 親権者の変更が実現した事例について

(1)親権者変更の必要性の判断基準を示した事例(平成27年1月30日福岡高裁決定)

【親権者】元妻

【結論】元夫へ親権者を変更

【判断の概要】

親権者変更の必要性は、

(1)親権者を指定した経緯

(2)その後の事情の変更の有無と共に

(3)当事者双方の監護能力

(4)監護の安定性等を具体的に考慮して

(5)最終的には子の利益のための必要性の有無

という観点から決せられるべきものとして、親権者を抗告人(元夫)に変更した。

【事案の概要等】

(1)未成年者らは、親権者である相手方(元妻)ではなく抗告人(元夫)及びその両親に監護養育され、安定した生活を送っており、監護の実態と親権の所在を一致させる必要があること、

(2)婚姻生活中において、相手方は、未成年者らに対して食事の世話等はしているものの、夜間のアルバイトをしていたこともあって、未成年者らの入浴や就寝は抗告人が行っており、またその間の未成年者Cの幼稚園の欠席日数も少なくないこと、

(3)相手方は、未成年者らの通園する幼稚園の行事への参加に消極的であること、また、親権者であるにもかかわらず保育料の支払いも行っていないこと、

(4)相手方に監護補助者が存在せず、抗告人と対比して未成年者らの監護養育に不安があること、

(5)未成年者らの親権者が相手方とされた経緯をみても、未成年者らの親権者となることを主張する相手方に抗告人が譲歩する形となったが、他方で相手方の住居や昼の仕事が決まり、生活が安定するまで未成年者らを監護することとなり現在に至っているので、必ずしも相手方に監護能力があることを認めて親権者が指定されたわけではないこと、

(6)相手方が婚姻期間中に男性チーフと不貞行為を行っており、未成年者らに対する監護意思ないし監護適格を疑わせるものであることが認められる。

そうすると、未成年者Cが5歳、同Dが4歳と若年で、母性の存在が必要であること、不動産会社への再就職が決まり、一定の収入も見込まれることを併せ考慮しても、未成年者らの利益のためには、親権者を相手方から抗告人に変更することが必要であると認められる。

【弁護士による解説】

本件は、いかなる場合であれば親権者の変更が認められるべきかを具体的な判断基準を示した上で事情を丁寧に当てはめて親権者変更を認めた事例です。

その際に、現在の子らの監護状況のみならず、婚姻期間中の元妻の子らに対する監護状態も振り返りつつ検討をしています。中でも婚姻中に不貞関係をもったことも事情の一つとして考慮しています。

この点、親権者の指定の際には不貞の有無と親権者の適格性は分けて考えられていることが多いですが、本件では過去の不貞関係をもって子らに対する監護意思や能力に疑義があるとしている点に特徴があります。

ただし、この事例を踏まえ、不貞行為があれば当然に親権者変更が認められるという訳ではないことには注意が必要です。

すなわち、この事例でも、過去の不貞行為の結果、監護意思や能力に疑義があるとしているにとどまり、不貞行為があっても監護意思や能力に欠けることはないケースも多々あるためです。すなわち、子らの監護は十分に行いつつも、それと離れて不貞をしていたケースでは同じような判断にはならないと思います。

その他、この事例では子どもがまだ5歳と4歳という低年齢でしたが、それでもなお元夫への親権者変更を認めた点にも特徴があります。離婚の際には、幼い子ども(乳幼児)については母性優先の原則が働きやすいですが、これも絶対的な基準とは言い難いものといえます。

(2)元妻の子どもに対する関わり方の変化を理由に親権者変更を認めた事例(平成26年2月12日東京家裁決定)

【親権者】 元妻

【結論】 元夫へ親権者を変更

【判断の概要】

未成年者の母である相手方を親権者として協議上の離婚がされたが、その後、相手方の未成年者への関わりが変化し、相手方と未成年者が生活拠点を異にするなど未成年者をめぐる監護状況に変化が生じているなどとして、未成年者の親権者を相手方から申立人に変更した事例。

【事案の概要等】

(1)申立人と相手方は、平成14年に婚姻し、未成年者Cをもうけたが、平成20年、未成年者の親権者を相手方と定めて協議上の離婚をした。

(2)相手方は、離婚に伴い未成年者とともに、相手方の実家に転居した。なお、相手方実家は、申立人宅と道路を挟んだ向かいに位置する。

(3)上記転居後、相手方は、未成年者のほか、相手方の父D、母E、姉F及び弟Gとともに相手方実家で生活した。

しかし、次第に、相手方は同居する親族と不仲となり、対立が顕著となっていった。

また、未成年者への監護意欲が希薄となり、監護が疎かになっていったため、次第に姉Fを中心とする相手方の親族が未成年者の監護を担うようになっていった。

(4)以上の経緯を経て、相手方は、賃貸物件へ転居した。転居に際し、相手方は未成年者を伴おうとしたが、未成年者はこれを拒否し、相手方実家に留まった。

(5)現在、未成年者は小学校の5年生であり、姉Fを中心とする相手方の親族による監護のもと相手方実家で生活している。そして、申立人とは、月に1回の頻度で週末にかけ申立人宅に宿泊するなどの交流が存するが、相手方との交流はほぼ途絶えている。

(6)申立人は映像制作会社に勤務し、約600万円の年収を得ている。他方、相手方は、事務職員としてデータ入力当の事務に従事しており、月収約15万円を得ている。

【弁護士による解説】

本件は離婚後に元妻が子どもに対する監護を放棄したに近い状態となった中で、見かねた元夫が親権者変更を申し立てた事例です。

元妻は実家とも関係が悪化し、他方で元夫は元妻の実家の近隣に居住しかつその関係も良好であったことなどから親権者変更が認められています。

いわば元妻による監護の放棄、親権の放棄に相当する事案であり、親権者変更が認められて当然のものと考えられます。

(3)離婚の際に妻を親権者としたが、その後も夫が子どもを監護していた中で親権者変更を求め認められた事例(平成12年4月19日大阪高裁決定)

【親権者】 元妻

【結論】 元夫へ親権者を変更

【判断の概要】

離婚の裁判において、子の親権者を母と定められたにもかかわらず、その後も父が判決に従わず子を監護している状況のもとで子の親権者を母から父に変更する審判に対し母が即時抗告した事案につき、民法八一九条六項は、裁判で親権者が指定された場合にも適用される規定であり、裁判確定後の事情の変化により親権者を変更することが子の福祉に合致すると認められる場合、家庭裁判所が親権者の変更をすることができ、また、本件においては、仮に父の監護が違法であったとしても親権者を父に変更することが子の福祉に沿うと認められるとして抗告を棄却した事例。

【事案の概要等】

離婚して非親権者となった者による子の監護は、その子が意思能力を有しないか、あるいは自由意思に基づいて監護者のもとにとどまっているとはいえない場合には、人身保護法にいう拘束に当たり、違法性を帯びる。

事件本人は既に10歳であるから意思能力は有しているといえるが、同人が抗告人に引き取られるのを拒んでいる背景には、長年にわたり事件本人を監護してきた相手方の影響があることが窺われ、事件本人が真に自由意思に基づき相手方のもとにとどまっているのか否かは、疑わしい面がある。

しかし、自由意思を持たない子に対する離婚後の非親権者による監護が違法とされるのは、同人が親権を有していないからであり、その監護が子の福祉にとって害となるからではない。

子の福祉の見地からは、引き続き非親権者に監護を委ねる方が望ましい場合もあり、むしろ親権者を変更して監護の違法状態を解消させるのが、民法819条6項の趣旨に合致するというべきである。

本件において、仮に相手方の監護が違法であったとしても、親権者を相手方に変更するのが事件本人の福祉に沿うと認められるから、抗告人の主張は理由がない。

事件本人が現在の生活環境から引き離され、抗告人のもとに引き取られるのを強く嫌悪している状況下において、事件本人の福祉を唯一・最大限に考慮すると、親権者を相手方に変更するのが相当というべきである。

【弁護士による解説】

諸般の事情から親権者は母親としながらも、その後も父親が子どもを監護養育し続けるケースがあります。そうした中、本事例では、判決で妻を親権者とする結論が出たにもかかわらず、これに応じることなく子どもの監護を継続した後に親権者変更を申し立てたものです。

いわば離婚の際に子どもを監護し続けることに妻側の同意はなく、違法な監護状態といえるケースですが、裁判所は諸般の事情から親権者変更を認めました。

その理由として、監護が違法であるかどうかと、監護が子の福祉に反するかどうかは分けて考えるべきとしており、結果的に子の福祉の観点から親権者変更を認めています。

とりわけ、子どもが妻側に監護されることを強く嫌悪しているという事情もあることから、いくら違法な監護であっても、親権者をこのまま妻側とすることに躊躇したものと考えられます。

6 親権者の変更が実現しなかった事例について

(1)元妻からの親権者変更の申し立てを却下した事例(平成7年11月17日仙台高裁決定)

【親権者】 元夫

【結論】 元夫を親権者として維持

【判断の概要】

3歳の女児について、離婚の約三週間後に母から申し立てられた親権者変更申立てを、いわゆる母性優先の原理を尊重して認容した審判に対する即時抗告審において、事件本人のそれなりに安定した生活を短期間で覆し、事件本人を新たな監護環境に移すことは、その心身に好ましくない影響を及ぼすとして、原審判を取り消し、申立てを却下した事例。

【事案の概要等】

事件本人が未だ3歳であって、一般的には母親の監護養育に馴染む年齢であることや、抗告人と相手方の職業、勤務時間等を比較した場合に、相手方の方が事件本人とより多く接する時間を持つことができると思われることなど、相手方を親権者とした方が事件本人の養育監護の上でより適切と思われる事情もないではないが、他方、事件本人は抗告人のもとに引き取られてのち、抗告人及びその両親の養育監護の下でそれなりに安定した生活を送っているのであるから、それを短期間で覆し、新たな監護環境に移すことがその心身に好ましくない影響を及ぼすことは明らかであり、これらを総合的に考慮すれば、現時点において、事件本人の親権者を抗告人から相手方に変更することが必ずしもその健全な成長を図る上で有益であるとはいえないと考えられる。

【弁護士による解説】

離婚の際に、父親、夫側を親権者としたものの、すぐさま親権者変更を妻が求めてきた事例です。子どもが3歳と幼いものの、いったん取り決めた親権者の定めをすぐに変更することは望ましくないものとして、父側を親権者として維持しています。

親権者の変更の当否に際しては監護の継続性を重視することがよく分かる事例です。

7 親権者の変更が成功する事例と対応策のまとめ

以上のように、親権者の変更が認められるには複数の要素から判断されています。

その際に重要になるのは、法律で定められている「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」という規定です(民法816条6項)。

上記の事例でも、この条項が引用されているものがあるとおり、親権者変更の際にはまずこの条項に対する配慮が重要です。この条項では、親権者変更の基準を「子の利益のため必要があると認めるとき」としており、如何にこの基準を満たせるかがポイントとなります。

すなわち、単に子どもが幼いと認められにくいということはなく、その子どもに対する監護の実績(婚姻中と離婚後の双方について)と、監護の意思や能力、子どもの意思などを踏まえて、最終的にいずれが親権者となることが子どもの福祉にとって望ましいかを判断しているものといえます。

このような親権者の変更の問題は、親権変更が通るか否かという非常に重要な意味を持ちますし、これが認められるかどうかは子どもの生活にも成長にも重大な影響を持ちます。

当然、親権変更を求めて失敗することは許されません。そのため、上記のような事例も踏まえ、ご自身の置かれた状況、相手方の出方、子どもの年齢や考え方などを踏まえて、徹底して親権者変更に向けた専門的な準備が必要です。

また、親権者の変更の申し立てはその件数も離婚や男女問題全体からするとそう多くはありません。当然、取り扱いのない弁護士や法律事務所も少なくありません。そのため、この分野の経験があり、知識のある弁護士や法律事務所にご相談、ご依頼することとしてください。

親権者の変更を求めたけど失敗したとならないために、間違いのない弁護士選びが重要です。

さらに、親権者変更は当事者間の話し合いによる解決では実現せず、必ず裁判所の調停もしくは審判によることが必要になります。調停の中では必要に応じ、調査官の調査なども経ることとなります。そのための対応も必要になる点、ご注意ください。

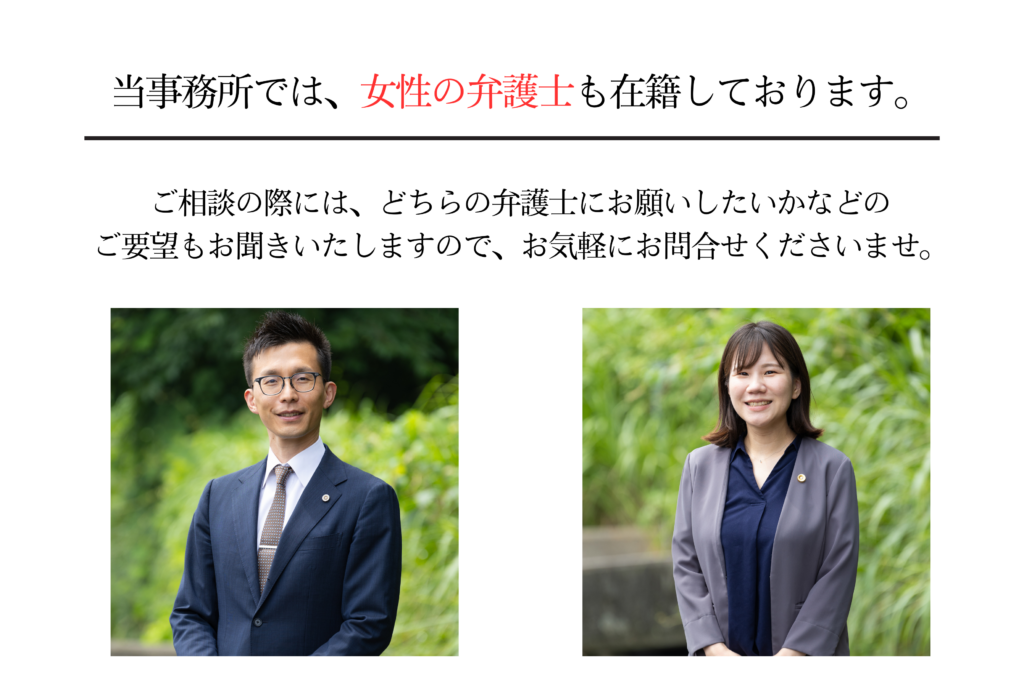

なお、当事務所ではこれまで複数の親権者変更手続きの経験があります。ご相談の際の費用としては、ご相談料5,500円(税込)をお願いしております。

ご依頼の際の費用としては、着手金396,000円(税込)、報酬金396,000円(税込)にてお受けしております。

確実に親権者変更を実現したい時、親権者変更について最善の解決をしたい時、必ず親権を獲得したい時にはどうぞ当事務所にご相談ください。親権者変更の可否や可能性その手続きの具体的流れなども詳細にご説明いたします。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

1979年 東京都生まれ

2002年 早稲田大学法学部卒業

2006年 司法試験合格

2008年 岡山弁護士会に登録

2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所

2015年 弁護士法人に組織変更

2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所